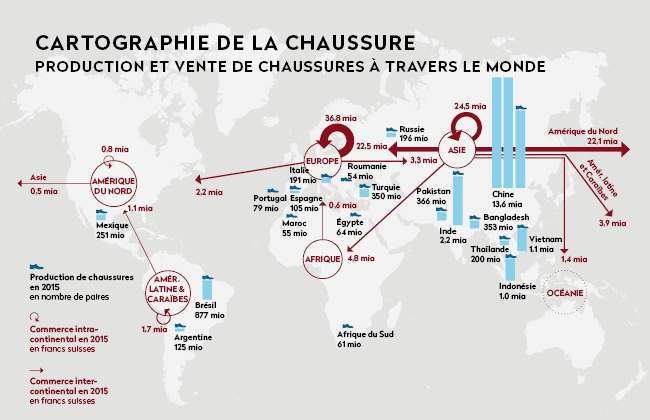

En 2015, plus de 23 milliards de paires de chaussures ont été confectionnées à travers le monde, soit plus de trois paires par personne. En Suisse, on en achète six à sept paires par personne et par an en moyenne.

L’époque où on confiait à un cordonnier la délicate tâche de donner une nouvelle vie à ses souliers du dimanche semble définitivement révolue. Il y a 80 ans, un foyer suisse dépensait encore 37 francs par an en moyenne pour faire réparer ses chaussures. Aujourd’hui, ce ne sont plus que 17 francs, alors que le budget des ménages a été multiplié par vingt. Le modèle de la «mode éphémère» s’étend désormais aussi au secteur de la chaussure. La cadence des collections dépasse le rythme des saisons, et les chaussures, vendues à prix cassé, ne sont plus faites pour durer. On préfère d'ailleurs jeter une paire usagée pour en racheter une nouvelle.

Nous ne connaissons plus les personnes qui confectionnent nos chaussures. Et eux non plus ne nous connaissent pas. Ils ignorent le prix que nous paierons pour acheter «leurs» chaussures, tout comme nous ignorons combien ils reçoivent à la fin du mois pour les avoir produites.

Les personnes qui fabriquent nos chaussures ne savent pas que le fruit de leur labeur pourrait bien être jeté peu après avoir été acheté ou même sans avoir été porté. Nos armoires débordent de chaussures, mais nous sommes si loin des ouvriers et des ouvrières qui les ont confectionnées que nous ne savons pas tout le travail qui se cache derrière un seul article. Ni le nombre de personnes impliquées ou les conditions dans lesquelles elles travaillent. En quête de réponses, nous sommes partis sur les traces des chaussures que nous portons.

Peaux de chagrin

La Chine produit à elle seule près de 60% de la production mondiale de chaussures, suivie par l’Inde, avec près de 10%. Vous savez sans doute que si de grandes marques peuvent vendre des paires de baskets très bon marché, c’est souvent parce qu’elles les font produire dans des pays asiatiques où les salaires sont bas, et les conditions de travail affligeantes. Mais qu’en est-il d’une paire de chaussures en cuir, plus chère, estampillée «Made in Italy» ou «Made in Germany»? Est-elle produite dans de meilleures conditions?

Derrière une chaussure en cuir véritable, il y a généralement une vache élevée aux Etats-Unis, en Chine ou au Brésil. Ces pays sont les plus gros producteurs de cuir brut d’origine bovine au monde. L’industrie du cuir présente volontiers ses activités comme une «valorisation» des déchets issus de la production de viande, particulièrement gourmande en ressources. Mais en réalité, les deux secteurs ne sont pas distincts: l’exploitation du cuir est une part très lucrative du commerce de bœufs.

La multinationale brésilienne JBS S.A., premier producteur de viande au monde, ne se contente pas d’abattre chaque jour 110'000 porcs, 80'000 bœufs et 14 millions de volailles (oui, chaque jour!). Cette même société exploite également 20 tanneries à travers le monde.

Le bœuf a été abattu, nous suivons maintenant le cuir. Direction: l’Italie, deuxième exportateur de chaussures en cuir dans le monde après la Chine, et pays réputé pour ses chaussures de qualité figurant parmi les plus chères au monde. Les tanneries italiennes sont réparties dans trois grands districts, dont l’un est spécialisé dans le cuir destiné aux chaussures, aux sacs et aux vestes: Santa Croce sull’Arno, en Toscane. Ses clients? Des marques prestigieuses comme Prada, Gucci, Louis Vuitton ou encore Burberry. Nous nous rendons sur place...

Dans la petite ville de Santa Croce, il suffit de lire le nom des rues pour savoir de quoi vivent les gens d’ici: nous suivons la rue principale, Via di Pelle (rue des Peaux), puis nous tournons dans une artère secondaire, Via Dei Conciatori (rue des Tanneries), non loin de Via del Bottale (ces immenses fûts utilisés pour tanner les peaux).

Entre risques sanitaires et précarité

Dans les rues, l’odeur d’œuf pourri qui émane du sulfure d’hydrogène utilisé dans les tanneries est omniprésente. Sur des palettes, des milliers de peaux de bœufs salées, non épilées, tachées par des restes de fumier, sont empilées à ciel ouvert. Le propriétaire de l’une des 200 tanneries que compte la ville nous conduit dans ses locaux, pour nous montrer d’où vient cette puanteur. Il ouvre le hublot de l’un des énormes fûts suspendus dans l’entrepôt et nous fait signe de le suivre. Des centaines de peaux nagent dans une solution grisâtre. Là où se trouvait le pelage, on ne voit plus que quelques petites fibres noires et gluantes. Les produits chimiques ont fait fondre les poils.

Dans la tannerie, des sacs et des fûts de substances chimiques sont stockés sur des palettes. Sur le sol, une flaque sur laquelle nage un peu d’écume s’est formée.

Après quelques minutes, nous sommes pris de maux de tête et de vertiges. «Non, ce n'est pas bon pour la santé. Mais que veux-tu?», concède le patron.

Les problèmes respiratoires, les irritations cutanées, ou encore les cancers des poumons ou de la vessie, sont des conséquences fréquentes d’un contact constant avec les produits chimiques utilisés dans les tanneries. Mais ces produits ne sont pas les seuls dangers pour la santé des tanneurs. Il y a aussi le poids des peaux.

«Les Africains ne sont jamais malades»

Une fois les peaux chaulées, elles sont écharnées et refendues dans une des entreprises du quartier. Nous pénétrons dans l’un de ces hangars de briques au toit de tôle ondulée et le spectacle, sous nos yeux, a quelque chose d’apocalyptique. Tout ici est de la même couleur indéfinissable: une sorte de gris-vert huileux, avec parfois une pointe de bleu. Partout, des peaux sont entassées. Le sol est très glissant et on risque de tomber à chaque pas. Le bruit est exaspérant, l’air chargé de graisse. Une pelle mécanique soulève les peaux et les dépose sur une plate-forme où un Ghanéen, un Italien, un Marocain et un Sénégalais s’affairent autour de deux machines. Des Italiens, le chef de l’entreprise n’en embauche plus depuis quelques années, nous dit-il franchement:

«Avec les Africains, il y a moins de problèmes. Ils travaillent dur. Et ils ne sont jamais malades. Les Italiens ne veulent plus faire ce genre de boulots.»

Un spectacle peu ragoûtant

Les quatre hommes trempent les mains dans un tonneau plein de sciure de bois, saisissent une peau sur la pile derrière eux, la soulèvent et l’introduisent dans la gueule de la machine, qui racle les morceaux de chairs restés accrochés. Sur une autre machine, on procède ensuite à la refente: la couche supérieure sera transformée en cuir, mais la couche inférieure glisse, au travers du mur, dans un conteneur rouge à l’extérieur, sur

lequel est inscrit: «Materia Prima per la Produzione di Gelatina destinata al consumo umano». Ce n’est pourtant pas ragoûtant. De l’extérieur, on dirait plutôt que le bâtiment est en train de vomir cette masse dégoulinante qui servira à produire de la gélatine alimentaire.

Après le tannage, le cuir est traité dans de petites entreprises familiales de Santa Croce sull’Arno, puis teint et mis en rouleaux. La confection des chaussures peut commencer. On pourrait s'attendre à ce que cette étape ait lieu en Italie pour une chaussure estampillée «Made in Italy» ou en Allemagne pour une «Made in Germany». Mais ce n’est souvent pas le cas.

Mensonge sur l’étiquette

Les marques italiennes et allemandes se tournent de plus en plus vers l’Europe de l’Est et du Sud pour faire produire leurs chaussures à moindre coût. C’est le modèle de production appelé «perfectionnement passif» (ou outward processing trade), qui permet aux entreprises d’exporter des produits semi-finis dans des pays où les salaires sont bas, puis de réimporter les articles finis, sans payer de droits de douane. Des chaussures, par exemple. Ainsi, ce sont des Polonaises, des Slovaques, des Roumaines, des Macédoniennes ou Bosniennes (la main-d’œuvre féminine est nettement majoritaire dans les usines) qui fabriquent chaque année des millions de paires de chaussures «allemandes» ou «italiennes».

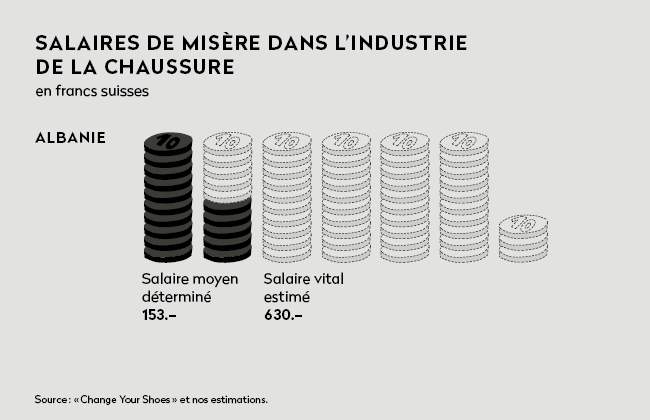

Une enquête en Europe de l’Est coordonnée par Public Eye révèle les conditions de travail affligeantes de ces femmes qui gagnent un salaire insuffisant pour subvenir aux besoins de leur famille. C’est en Albanie que les salaires sont les plus misérables, dans des usines qui produisent essentiellement pour de prestigieuses marques italiennes.

En Albanie, le salaire minimum légal n’est que de 150 francs suisses par mois. C’est moins que dans les pays voisins, et même moins qu’en Chine.

Les véritables victimes de la mode

Peut-on faire vivre une famille avec 150 francs par mois? Arjana Bajrami (nom d’emprunt) est la preuve que c’est possible. D’une manière ou d’une autre...

Travailler dur pour un salaire de misère: la vie que mène Arjana dans un bidonville de Tirana en dit long sur ce que cela signifie vraiment. Usée par la vie, on lui donnerait facilement plus que ses 32 ans.

Arjana vit avec son mari et leurs deux fils de sept et douze ans à Bathore, l’un des plus grands bidonvilles de Tirana. Sur le chemin de terre qui mène à la maison des Bajrami, de vieilles Mercedes avancent en râlant et, sur le bas-côté, un homme met le feu à ses ordures ménagères.

Arjana nous invite dans le salon, seule pièce un tant soit peu chauffée par un four à bois. Elle nous propose un bonbon à la menthe, prépare du café sur un réchaud de camping et commence son récit. Il y a quatre ans, son fils aîné a dû être hospitalisé pour un dysfonctionnement d’une valve cardiaque. L’opération était inévitable. Le montant de la facture s'élève à 8'000 francs suisses; une fortune rassemblée par les Bajrami auprès de leurs proches et de leurs voisins, qu’ils sont encore loin d’avoir remboursé. Quand son mari a perdu son emploi, il y a deux ans, Arjana s’est résignée à parcourir les quelques kilomètres qui la séparent de l’usine de chaussures pour demander du travail. Elle a tout de suite été embauchée.

La résignation au quotidien

Son travail consiste à enduire de colle un embout de protection destiné à l’avant de la chaussure, de le passer au four pendant quelques secondes, puis de le fixer sur le cuir. Elle ne porte pas de masque: «J’ai déjà tellement de mal à respirer.» La colle provoque des somnolences et des maux de tête. «Mais je m’accroche», ajoute-t-elle. Arjana ne sait pas pour quelle marque elle travaille. Les chaussures qu’elle fabrique seront vendues plus de 200 euros – soit bien plus que son salaire mensuel. Les bottes d’hiver qu’elle porte, produites en Chine, lui ont coûté moins de 2 francs auprès d’un vendeur ambulant.

Arjana travaille tous les samedis, parfois même le dimanche. Elle se lève à 5h30 et prépare son déjeuner et celui de ses enfants: du pain avec des œufs brouillés et du fromage, souvent remplacés par une tartine de margarine à la fin du mois. Elle se rend ensuite à pied au travail, et ne rentre à la maison qu’après 16h. Elle prépare alors sa pâte à pain, quand elle n'est pas à court de farine, comme c’est le cas en ce moment. Les factures d’électricité et la stère de bois, qui permet de se chauffer pendant un mois si on fait bien attention, engloutissent déjà les deux tiers de son salaire.

Ses deux fils n’ont jamais mangé au restaurant de toute leur vie. Ils n’ont même jamais mis les pieds au centre de Tirana. «Le bus coûte trop cher. Et de toute façon, ils n’y verraient que de belles choses que nous ne pouvons pas leur acheter», explique leur mère. Ce qu'on peut souhaiter à Arjana pour l’avenir? Que ses garçons restent en bonne santé, qu’elle puisse réparer le toit de sa maison qui n'est pas étanche, et que son mari retrouve enfin un travail. Mais plus que tout, Arjana aimerait partir vivre ailleurs, là où la vie serait moins pénible et où ses fils auraient un avenir. Mais où? Elle ne le sait pas. Le plus marquant chez les Bajrami, au-delà de leur pauvreté, c’est cette absence de perspectives qui paralyse leur quotidien.

Lisez l’intégralité de notre reportage dans les fabriques de chaussures en Albanie.

Des fabriques aux airs de prisons

Arjana nous montre de loin l’usine dans laquelle elle travaille. Elle ne veut pas être vue avec nous, de peur de perdre son emploi. La plupart des fabriques ressemblent à des prisons, entourées de hauts murs et protégées par des gardiens. Les noms de leurs clients sont généralement gardés secret, tout comme la liste de leurs employé·e·s, le travail informel étant très répandu. Des autocars transportent chaque matin les travailleuses jusqu’à l’usine et les reconduisent chez elles en soirée. Les chauffeurs refusent de nous dire quelle distance ils parcourent. Nous ne serons pas autorisés à entrer dans la fabrique d’Arjana.

Nous parvenons toutefois à nous faufiler dans une autre usine, dans la ville portuaire de Durrës. A l’intérieur, il fait froid et le bruit est assourdissant. L’air est vicié par une forte odeur de colle. Les quelque 200 personnes qui travaillent dans l’usine sont en grande majorité des femmes. Ce vendredi de janvier, elles portent toutes d’épais manteaux et beaucoup ont même un bonnet.

Rares sont les ouvrières qui portent des gants de protection. Car pour faire ce travail, il est indispensable de garder les mains bien agiles.

Un jeune homme nous parle tout en insérant distraitement un morceau de cuir dans une machine vétuste et bringuebalante. Cette vision fait froid dans le dos. Plus loin, trois femmes étalent de la colle sur des pièces de chaussures. Les effluves nous semblent insupportables, mais aucune d’entre elles ne portent de masque.

«Fabriqué en Italie»

Au fond de l’usine, ce sont principalement des hommes qui manipulent d’énormes machines. Les ouvriers placent des formes métalliques sur des bandes de cuir ou de plastique, puis les pressent à l’aide d’un énorme tampon. Ils répètent l’opération jusqu’à ce qu’il ne reste plus que des lambeaux. Plus loin, des femmes sont assises face à des tapis roulants. Elles travaillent à la chaîne: les mêmes gestes répétés à longueur de journée, dans le brouhaha des machines, sans échanger un seul mot. Dans une salle adjacente, deux hommes s'affairent autour d'une table où se consume une bougie. Le premier découpe à la chaîne des pièces de trois centimètres dans un ruban de plastique. Son collègue brûle les deux bouts sur la bougie, puis les presse l’un contre l’autre pendant quelques secondes pour les coller. Ce sont les œillets à travers lesquels les lacets seront enfilés.

Les chaussures confectionnées ici sont pourtant celles d’une marque qui se targue de vendre des produits «strictement fabriqués en Italie» sur des «sites de production dernier cri».

Nos revendications

Les ouvriers et ouvrières des usines ignorent où sont vendues les chaussures qu’ils fabriquent. Et nous ne connaissons pas non plus celles et ceux qui ont confectionné les souliers que nous portons. L’industrie de la chaussure est un secteur opaque et mondialisé, qui profite avant tout aux actionnaires des grandes marques. A l’autre bout de la chaîne, les travailleurs et travailleuses se ruinent la santé pour un salaire de misère. Nous sommes aussi, en quelque sorte, des «victimes» de la mode. Nous, les consommateurs et consommatrices que l’opacité du secteur empêche de faire des choix vraiment éclairés, nous qui profitons de «bonnes affaires» et qui préférons peut-être ne pas connaître celles et ceux qui en paient le prix fort.

Mais nous pouvons faire changer les choses. Public Eye s’engage au sein de réseaux internationaux, en collaboration avec d’autres organisations de la société civile. Nous proposons des solutions concrètes pour l'amélioration des conditions de travail dans l’industrie:

Les marques et les fabricants doivent assumer leurs responsabilités:

• Salaire vital: les entreprises doivent verser aux employés un salaire suffisant pour subvenir aux besoins de leur famille.

• Santé et sécurité au travail: les entreprises doivent prendre des mesures pour protéger les ouvriers et ouvrières des fabriques et des tanneries.

• Transparence: les entreprises doivent publier la liste des fournisseurs et sous-traitants auprès desquels elles s’approvisionnent, et rendre des comptes concernant les mesures qu'elles prennent pour l'amélioration des conditions de travail.

Les décideurs politiques doivent introduire des règles contraignantes pour

• Fixer le salaire minimum légal au niveau du salaire vital.

• Protéger les droits humains et les droits des travailleurs et s’assurer que les entreprises les respectent.

• Mettre les entreprises face à leurs responsabilités en les obligeant à évaluer les risques de violations des droits humains dans leur chaîne d’approvisionnement, à prendre des mesures pour y remédier et à rendre des comptes.

Nous pouvons prendre soin de nos chaussures, les porter longtemps et les faire réparer. Nous pouvons sortir des sentiers battus et visiter les boutiques de seconde main ou privilégier autant que possible les entreprises qui se montrent responsables. Par nos choix de consommation, nous pouvons refuser de nous soumettre aux dictats des grandes marques et prendre le contre-pied de la «mode éphémère».

Mais ça ne sera pas suffisant. En tant que consommateurs et consommatrices sensibles aux valeurs de justice et d’équité, en tant que citoyens et citoyennes engagés, nous devons faire davantage:

Chercher à comprendre comment fonctionne cette industrie, afin de mettre les marques face à leurs responsabilités et revendiquer des chaussures produites dans des conditions équitables.

Engagez-vous avec nous

Nous vous invitons à faire le premier pas. Aidez-nous à faire connaître les dérives de cette industrie ainsi que nos revendications au plus grand nombre. Participez à notre campagne de sensibilisation et parlez-en dans votre entourage:

Créez la chaussure de vos rêves et gagnez une paire éthique faite sur mesure!

Public Eye, c’est le regard que chacun et chacune d’entre nous porte sur les injustices, avec la volonté commune d’agir ici, en Suisse, pour un monde plus juste. Engagez-vous avec nous: devenez membre de Public Eye!